NEWS

ニュース- ブログ

- またまた、後見人による横領が・・・

2025/10/30

またまた、後見人による横領が・・・

こんにちは。出島不動産相続相談所の出島です。

もしあなたが、 『認知症になったら、成年後見制度を使えば安心』 『裁判所が選んだ弁護士や司法書士なら、財産管理は万全だ』 と無邪気に信じているなら、その考えは危険です。

その『安心』という盲進が、あなたとあなたの家族の全財産、そして尊厳までをも奪う『後悔の入り口』になりかねません。

先日も、私が最も恐れていたニュースが報じられました。

出島不動産相続相談所

(記事概要)

認知症などで判断能力が十分ではない人を支援する成年後見制度で、後見人を務める弁護士や司法書士など専門職による財産の横領が後を絶たない。

広島県内では2023年以降、摘発が毎年続き、先日も弁護士が業務上横領罪で起訴された。

これは氷山の一角です。

『専門家による財産強奪』は、この制度の構造的欠陥が生んだ必然の帰結です。

今日は、なぜ『法定後見』が恐ろしいのか、そしてなぜ『任意後見』こそが最強の対策なのか、その理由を徹底的に解説します。

① 認知症と判断されたら、あなたの財産は『凍結』される?

まず、横領以前の問題です。

あなたが銀行窓口で『本人確認ができない』と判断された場合、あなたの銀行口座は『凍結』される可能性があります。

もし凍結されると、たとえ長年連れ添った配偶者や実の子供であっても、あなたの口座から1円たりとも引き出せなくなります。

『親の介護費用を引き出したい』

『実家を売却して、施設入居費用に充てたい』

これら全てが『不可能』になります。

私は常々

『持ち家(不動産)は分けられない、故に揉めるのです!』

とお伝えしていますが、認知症による財産凍結は、それ以上に悲惨な事態を引き起こします。

『分けられない』どころか、家族のために『動かせない(売れない・使えない)』のです。

この『凍結』を解除するために、家族が藁にもすがる思いで申し立てるのが『法定後見制度』です。

しかし、それこそが、次の後悔への入り口なのです。

②『法定後見』、専門家による合法的財産支配

財産が凍結され、困り果てた家族は家庭裁判所に『法定後見人』の申し立てを行います。

『せめて妻(夫)や子供を後見人に』と願っても、その願いはほぼ通りません。

裁判所の判断で、まったく面識のない弁護士や司法書士が『後見人』として選任されてしまうケースが圧倒的に多いのが現実です。

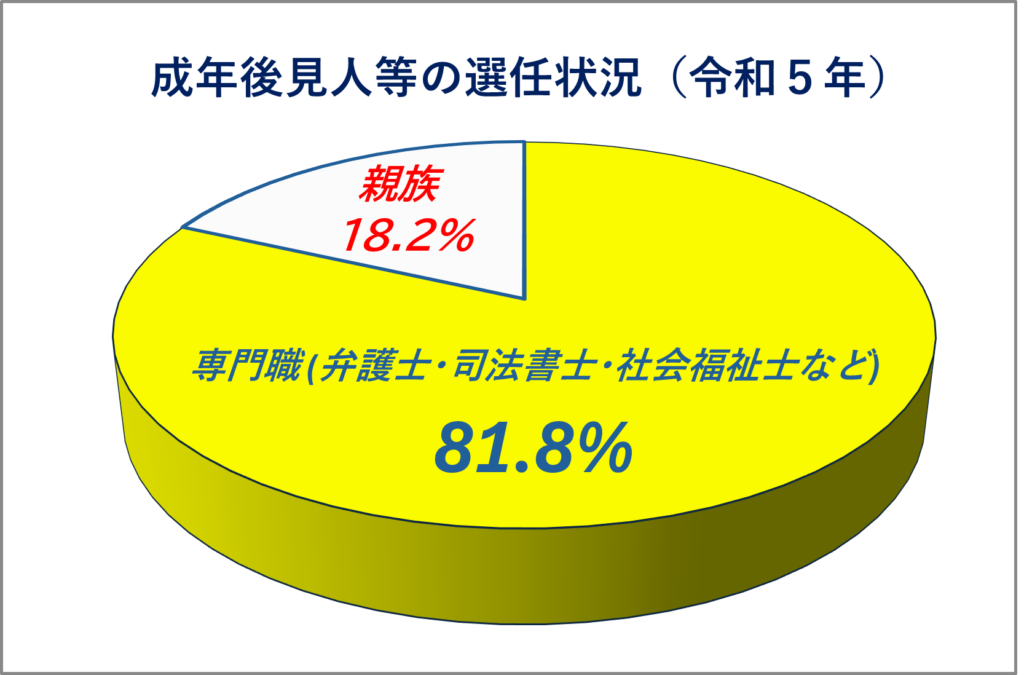

最高裁判所の最新の統計(令和5年 2023年)によると、成年後見人等が新たに選任されたケースのうち、家族(親族)が選ばれた割合は 18.2% でした。

- 「家族を候補者にする申立て」自体が少ないこの割合になっている最大の理由は、「家族が希望したのに裁判所に却下された」ケースが多いからではなく、そもそも「申立ての段階で家族(親族)を候補者としていない」ケースが多いためです。

- 令和5年のデータでは、申立て全体のうち、親族を後見人候補者としていたケースは 21.3% でした。

- つまり、申立ての約8割は、最初から専門職などの第三者を希望しているか、候補者を空欄にして裁判所の判断に任せているのです。

- 家族が希望した場合の選任率は高い 逆に、申立ての際に家族(親族)を候補者として希望した場合、その希望が通って実際に家族が選任される割合は 85.6% と非常に高くなっています。

1. 家族の意向は『完全無視』

後見人に選ばれた専門家は、家族ではなく『裁判所』の指示に従います。

家族『思い出の実家は、まだ売りたくない』

後見人『介護費用が足りないので売却します。それが合理的ですから

家族『孫への生前贈与を続けたい』

後見人『本人の財産を守るのが仕事です。贈与は認めません』

このように、家族がどれだけ意見しても、財産は専門家により一方的に管理され、あるいは処分されていきます。

2. あなたが死ぬまで続く『高額な報酬』の支払い

後見人には報酬が発生します。月額2万円〜6万円、財産が多ければさらに高額です。

これが、あなたが亡くなるまで、毎月あなたの財産から自動的に引き落とされ続けます。

年間〇〇万円、10年で〇〇〇万円、20年で1,000万円超に及ぶ場合も…。

通帳を預り、郵便物を後見人に転送させ、年に1度財産目録を作る、それだけのために堂々と報酬を得ている専門職の後見人がどれほどいるか。

後見人を選任された私の知人の場合、後見人弁護士が2年間で一度も被後見人との面会に出向くことはありませんでした。

責任感ゼロです。

3. 不正をしても、家族は『解任できない』

一度選任された後見人を、家族の意向で解任することは『ほぼ不可能』です。

『管理の仕方がおかしい』

『報酬が高すぎる』

と感じても、文句も言えず、財産が目減りしていくのを見ているしかありません。

そして最悪の場合、この『強大な権限』と『チェックの甘さ』を利用し、冒頭のニュースのような『横領』が発生するのです。

『任意後見』で家族が家族を守る

では、どうすればこの悲惨な状況を回避できるのか?

『任意後見制度』とは、あなたが元気なうちに、

① 『 誰に(信頼できる家族など)』

② 『 何を(財産管理や介護の手続きなど)』

任せるかを、あなた自身で決めて、公正証書で契約しておく制度です。

なぜ『任意後見制度』を勧めるのか?

家族信託という選択肢を目にするかもしれません。

家族信託は、不動産や株式など『特定の財産管理』には非常に有効です。

しかし、決定的な弱点があります。

それは、『身上監護(しんじょうかんご)』ができないことです。

- 介護施設への入所契約

- 要介護認定の申請手続き

- 入院時の手続きや医療契約

これらは『家族信託』ではカバーできません。

もし家族信託『だけ』しか準備していないと、認知症になった際、これらの手続きのために結局『法定後見』を申し立てることになり、見知らぬ専門家に介入されるリスクが生じるのです。

その点、『任意後見』は、『財産管理』と『身上監護』の両方をカバーできる、唯一の対策です。

任意後見を準備しておけば、認知症になった後も、あなたが信頼した家族が、あなたの財産と生活のすべてを守ってくれるのです。

(家族信託が必要と感じる人は任意後見契約とセットで)

『2026年の制度改正』期待と不安

『対策はまだ先でもいいか』と思っている方もいるかもしれません。

特に、来年(2026年)にも、この成年後見制度の大きな見直しが予定されているからです。

『見直しで良くなるなら、待ったほうがいいのでは?』 そう思うお気持ちもわかります。

確かに、改正案の中には期待できる点も議論されています。

例えば、

- 一定期間で後見が終了する『定期(限定)後見』の導入

- 不適切な後見人との契約を、より柔軟に『途中解約』できる仕組み

これらが実現すれば、一度選任されたら死ぬまで続くという現在の『出口のない』運用が、多少は改善されるかもしれません。

しかし、私は楽観視していません。

なぜなら、これらの改正が、私たちの望む形で、望むスピードで実現するかは全くの不透明だからです。

むしろ、手続きがより複雑化し、裁判所の監視だけが強まり、家族が後見人になるハードルが今以上に上がる『改悪』となる可能性も十分にあります。

過去には、最高裁が全国の家裁に示した『通知』※ が全く活かされなかった事例もあります。

※ 最高裁は基本的な考え方として、『後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましい』と提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。

私は全国12の家裁に問い合わせましたが『親族を優先して選任するなどの見直しはしない』と全ての家裁担当者が同じ返答でした。

だからこそ、強く訴えます。

思い立ったそのタイミングで【任意後見】を検討し、実行に移してください。

判断能力が衰えていく人の想いを任意後見契約に盛込み、実現出来るように。

最後に『法定後見』のレールに乗る前に、決断を

成年後見制度は、一度レールに乗ってしまったら、後戻りできない片道きっぷです。

『法定後見』で見知らぬ他人にあなたやあなたの家族の財産と人生を支配される悲惨な状況を選ぶのか。

『任意後見』であなたの信頼する家族に未来を託す道を選ぶのか。

その選択ができるのは、あなたが元気な『今』だけです。