NEWS

ブログ- ブログ

- 千代田区【マンション転売禁止】を要請

2025/07/20

千代田区【マンション転売禁止】を要請

千代田区の『マンション転売禁止』要請はバブル崩壊の引き金か?

【現代の総量規制】となる可能性を考えてみたいと思います。

2025年7月18日、東京都心で発せられた一つのニュースが、過熱するマンション市場に衝撃を与えました。

東京都千代田区が、不動産事業者に対し『新築マンションの5年間転売禁止』などを求める異例の要請を行ったのです。

この動きは、留まることを知らないマンション価格高騰に、行政が初めて明確な『待った』をかけたものとして注目されています。

巷では『バブルの終わりの始まりかも?』『”現代の総量規制” になるのでは?』といった声も囁かれ始めています。

果たして千代田区のこの一手が、歴史の転換点となり、マンションバブルを崩壊へと導く足掛かりになるのでしょうか。

今回のブログでは、この千代田区の要請の詳細から、現在のマンション市場の状況、そして過去のバブル崩壊の教訓を紐解きながら、その可能性を多角的に深掘りしてみたいと思います。

第1章:前代未聞の「待った!」- 千代田区の要請と背景

まず、今回の千代田区の要請内容を正確に見てみましょう。

2025年7月18日、千代田区は区内の再開発事業などで供給される新築マンションを念頭に、不動産開発の業界団体などに対して、以下の3点を柱とする要請を行いました。

①5年間の転売禁止

マンションの引き渡しを受けた後、原則として5年間は転売できないようにする特約を売買契約に盛り込むこと。

② 複数住戸の購入禁止

同一の名義人(法人・個人を問わず)が、同じ建物内で複数の住戸を購入することを禁止すること。

③ 短期譲渡所得税の税率引き上げ要望

上記の要請と並行し、国や東京都に対し、所有期間5年以下の短期売買で得た利益(短期譲渡所得)に対する課税率を、現行よりも引き上げるよう要望していく。

現在の短期譲渡所得の税率は所得税・住民税を合わせて39.63%(復興特別所得税含む)と、5年超の長期譲渡(20.315%)に比べてすでに高率です。

千代田区は これをさらに引き上げることで、短期売買の利益を徹底的に削ごうということのようです。

なぜ千代田区はここまで踏み込んだのか?

その背景には、区が抱える深刻な危機感があります。

東京カンテイの調査によると、2024年の千代田区の中古マンション平均価格は1億 4,000万円を超え、都民の平均年収の20倍以上にも達しています。

これはもはや、一般的な実需層(実際に住むために家を買う人々)が到底手を出せる水準ではありません。

価格高騰の大きな要因とされているのが、国内外の投資家による「投機目的」の購入です。

住むためではなく、値上がり益や賃料収入を目的に、マンションが金融商品のように扱われる。

その結果、以下のような問題が顕在化していると区は指摘します。

⑴ 「住みたい人が住めない街」へ

価格が高騰しすぎ、子育て世代や若い世代が区内に住むことを諦めざるを得ない状況。

⑵ ゴーストタウン化するマンション

居住実態のない空き家が増え、夜になっても明かりが灯らない「真っ暗なマンション」が出現。

地域コミュニティの活力が失われる。

⑶ 管理組合の機能不全: 所有者が海外在住であったり、投資目的で無関心であったりするため、管理組合の総会が成立せず、大規模修繕などの重要な意思決定が滞る懸念。

「住む」という本来の目的から乖離し、投機マネーの【道具】と化している現状を放置すれば、地域の持続可能性が損なわれる。

この強い危機感が、今回の前代未聞の要請につながったのでしょう。

第2章:そもそも「マンションバブル」なのか?

千代田区の動きを理解する上で、現在の市場が「バブル」なのかどうかを冷静に見極める必要があります。

不動産経済研究所によると、2025年上半期の東京23区の新築マンション平均価格は1億 3,064万円と、前年同期比で20%以上も上昇しました。

もはや「億ション」は特別なものではなくなりつつあります。

この状況は、以下の要因が複雑に絡み合って生まれていると考えられます。

① 世界的な金融緩和と低金利

長引く低金利政策により、住宅ローンが借りやすく、また投資用不動産へ資金が流れやすい環境が続いている。

② 円安による海外マネーの流入

円安は、海外投資家にとって日本の不動産を「割安」に見せる効果があります。

特に政治・経済が安定している東京の、中でもブランド力の高い都心部の物件に資金が集中しています。

③ 建設コストの高騰

資材価格の上昇や人手不足による人件費の高騰が、マンションの分譲価格を押し上げています。

では、これは1980年代後半の熱狂的な不動産バブルと同じなのでしょうか。

過去のバブル期との共通点と相違点

項 目 / 1980年代バブル期 / 現在(2025年)

金融環境 / 金融緩和・低金利 / 金融緩和・超低金利

価格牽引役/国内の企業・個人が中心/国内富裕層+海外投資家

経済成長/高い経済成長率/低成長・停滞(実体経済と乖離)

融資姿勢/土地を担保に過剰融資(土地神話)/物件ごとに審査

共通点は「金融緩和」ですが、決定的な違いは「実体経済の成長」と「海外投資家の存在」です。

当時は日本経済全体が右肩上がりで、誰もが給料の上昇や資産価値の増大を信じていました。

一方、現在は経済が停滞する中で、局地的に不動産価格だけが突出して上昇している歪な構造です。

専門家の間でも「実需に支えられておりバブルではない」「金融商品化しており、明らかにバブル状態」と意見は分かれています。

しかし、少なくとも「多くの国民の所得水準から著しく乖離した価格になっている」という点では、異常事態であることは間違いないと考えます。

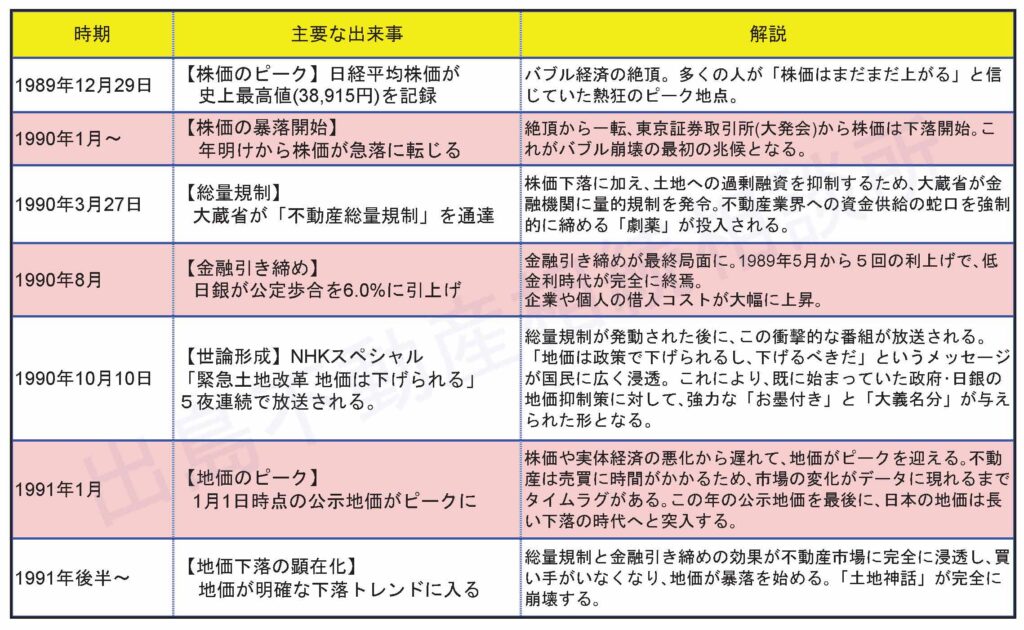

第3章:歴史に学ぶ「総量規制」という劇薬

今回の千代田区の要請を【現代の総量規制】と評する声があるのはなぜでしょうか。

そのためには、歴史上、バブルを強制終了させた【総量規制】が何だったのかを知る必要があります。

1990年3月27日、当時の大蔵省(現・財務省)は全国の金融機関に対し、『不動産向け融資の伸び率を、総貸出の伸び率以下に抑えること』を通達しました。

これが、いわゆる「総量規制」です。

これは、不動産業界に流れるお金の【蛇口】を、国が強制的に締めるという非常に強力な措置でした。

それまで『土地は必ず値上がりする』という土地神話を信じ、銀行から巨額の融資を受けて土地を買い漁っていた不動産会社や企業は、一気に資金繰りに窮しました。

この『総量規制』に加え、日本銀行による公定歩合の引き上げ(金融引き締め)や、土地を持っているだけで課税される「地価税」の導入。

そして、1990年10月に5夜連続で放送された【NHKスペシャル 緊急土地改革 地価は下げられる】が地価下落のトドメを刺した言われています。

マネーの流れは完全に逆回転を始めます。

頼みの綱だった銀行融資が途絶え、熱狂はパニックに変わり、不動産価格は暴落。

これが、その後の『失われた20年(あるいは30年)』と呼ばれる長い景気低迷(デフレ)の始まりでした。

【総量規制】は、バブルという病を治すための『劇薬』でしたが、その副作用はあまりにも大きく、日本経済に深い傷跡を残したのです。

第4章:千代田区の要請は【現代の総量規制】なのか

本題です。千代田区の要請は、かつての【総量規制】のように、市場を根底から覆す力を持つのでしょうか。

これには、悲観的な見方と楽観的な見方の両方があります。

【悲観論】影響は限定的で、バブル崩壊には至らない

※ 法改正・税制改正の高いハードル

千代田区の要請は、あくまで「要請」です。

転売禁止の特約を法的に義務付けるには法改正が必要であり、税率の変更は国会での議決が必要です。

不動産業界からの強い反発も予想され、実現へのハードルは極めて高いと言わざるを得ません。

※ 規制対象の限定性

仮に千代田区の要請が一部で実現したとしても、その対象は区内の再開発案件などに限定される可能性が高いと思われます。

そうなれば、投機マネーは規制のかからない周辺の中央区や港区、あるいは他のエリアのタワーマンションに流れると考えられます。

「モグラ叩き」に終わり、市場全体を冷やす効果は限定的との見方です。

※ 原因の多様性

現在の価格高騰は、投機マネーだけでなく、円安、資材高、人件費高騰など複数の要因が絡み合っています。

投機だけを抑制しても、これらの根本的なコスト上昇要因が解消されない限り、価格が大きく下落するとは考えにくいという意見もあります。

【楽観論】市場の潮目を変える「終わりの始まり」になる

* 「宣言効果」という絶大なインパクト

実現可能性とは別に、行政が初めて「投機を問題視し、抑制する」という明確な意志を社会に示したこと自体のインパクトは計り知れません。これは、「不動産価格は永遠に上がり続ける」という市場の熱狂に、強力な冷や水を浴びせる効果があります。

* 市場心理への影響

これまで強気一辺倒だった投資家や不動産会社が、「行政による規制リスク」を真剣に考慮し始めるきっかけになるかもしれません。

「高値掴みは危険かもしれない」という心理が広がれば、買い手の慎重姿勢が強まり、過熱した需要が自然とクールダウンしていく可能性があります。

* 他の自治体への波及効果

千代田区と同様の問題は、都心部の他の区や、大阪、福岡といった都市部でも起きています。

千代田区の動きが「第1号」となり、他の自治体が追随する動きを見せ始めれば、それは全国的な投機抑制のうねりとなり、市場全体に大きな影響を与えるかもしれません。

まとめ

バブル崩壊の号砲ではない。

しかし、終わりの始まりを告げる警鐘の可能性も。

千代田区の「転売禁止」要請が、かつての総量規制のように、急激にマンションバブルを崩壊させるような直接的な「引き金」になる可能性は低いかもしれません。

法的な強制力を持つ「劇薬」ではなく、あくまで一つの自治体からの「問題提起」だからです。

しかし、この要請を単なる一過性の出来事と見過ごすことはできません。

これは、行き過ぎた市場の過熱に対し、社会が、そして行政が発した最初の、そして最も明確な「警鐘」だと感じます。

これまで多くの人々や投資家が、熱狂してきた「住宅の金融商品化」という問題に、初めてメスを入れようとする動きです。

この警鐘が、不動産を「買う側」にも「売る側」にも、そして「貸す側」にも、「もはやこれまで通りではないかもしれない」という意識の変化をもたらすことはありえます。

本当の転換点になるかどうかは、この千代田区の問題提起を受けて、国や東京都がどう動くか、そして他の自治体がどう追随するかにかかっています。

千代田区の要請は、バブル崩壊の「号砲」ではありません。

しかし、それは振り返ってみて、熱狂の時代の「終わりの始まり」を静かに告げる、極めて重要な警鐘なのかもしれません。

追伸

7月30日(水)から日銀金融政策決定会合が始まります。

日銀が目標とする2%程度の物価上昇を大きく上回る物価高騰が続く中、今回、または今後、金利が引上げられるのは間違いないでしょう。

何度も繰り返しお伝えしてきた通り『不動産は金利次第』です。

下記のリンクから過去のブログをお読み頂き、不動産市場の潮目の変化に備えましょう!